| EDITORIAL |

STAN LAW de

LAURISTON nous a fait part des ses réflexions de français à l’étranger. Ces

lignes ont inspiré l’éditorial de l’AP5 New’s 19.

Le Colonel FLAMAND nous revient avec quelques très belles

histoires vécues au sein du groupe Bretagne, cette prestigieuse unité créée en

pleine résistance après la défaite de juin 40. Selon ses mots, il faut retenir

de la vie de cette unité...

Une autre histoire à la gloire de nos mécanos et de leur intelligence : Le

tir au travers de l'Hélice...

La vie de tous les jours, courrier, les

ovnis....

Extraits cahiers de marche...

![]()

|

|

Bulletin de

l’association des personnels de la « 5 »

Base aérienne 115 – 84871

ORANGE Cedex

Téléphone/Fax :

04.90.34.65.30 |

New’s N° 19

|

|

|

|

|

EDITORIAL … La France : Nation, pays, patrie

Si le premier terme s’appuie

sur des critères objectifs organisationnels

et simples, les deux autres, le pays et la patrie sont plus difficiles

à saisir. Le PAYS « France » s’appuie sur

la géographie, sur les frontières, sur les territoires dont l’appartenance au

pays a fait notre histoire. L’exemple le plus frappant est la mutilation en 1870 avec l’annexion de l’Alsace Lorraine qui n’a pris fin

qu’en 1918 redonnant ainsi à la France un visage à nouveau

reconnaissable. Quant à la PATRIE « France », c’est l’ensemble

des valeurs conquises et acclimatées depuis des siècles : langue, civilisation, histoire et patrimoine,

pensées et droits de l’homme, c’est la continuité historique enracinée dans

le sol. Même sous sa forme la plus abstraite et la plus élaborée, le

patriotisme (l’attachement à la patrie) est l’affirmation de valeurs

justifiant qu’on les défende au besoin par la force car pour un patriote la

disparition de la patrie est un mal

pire que la guerre. Très belle et très bonne année 2001

pour vous et vos familles. P.S. :

Nouvelle présentation d’AP5 NEW’S plus conforme à notre appartenance, qui a

été préparée par J. DIEU et A. FOIX –

Merci. |

|

|

|

|

|||

|

|

||||

|

|

||||

|

|

||||

|

|

||||

|

|

|

STAN LAW de

LAURISTON nous a fait part des ses réflexions de français à l’étranger. Ces

lignes ont inspiré l’éditorial de l’AP5 New’s 19.

Je viens de recevoir la

publicité d’un journal qui me prévient que « vivant actuellement en dehors

de l’hexagone », je devrais m’abonner à sa feuille de chou pour rester en

contact avec l’information de qualités « à la française ». Hélas, une

fois encore, il semble inéluctable que la France s’appelle « hexagone ». Peut-être cela tient-il au fait qu’aux yeux de certains

le mot France est laid ou désuet, et qu’il est avantageusement remplacé

par un nom de figure géométrique qui

décrit mieux les contours géographiques de notre pays. Ou alors peut-être a

t-on peur de nommer ce pays comme il le faut, mais pour quelle raison ?

Par crainte de susciter un nationalisme de mauvais aloi ? Parce que

« France » incommode ? Parce qu’il y aurait des relents de

honte ?

Au fait, les habitants de Corse

ont-ils reçu le même courrier que moi de la part de ce journal ? Parce

qu’eux non plus ne vivent pas dans l’hexagone. Ils sont en France, mais pas

dans l’hexagone. Et ceux de Martinique, de Guadeloupe, de la Réunion, de Guyane

et d’autres territoires d’outre-mer : privés d’hexagone ! Ils sont

français pas hexagonais (ou héxagoniens, tant il est vrai que l’Académie

Française - qui siège à Paris, dans l’hexagone - n’a pas encore délibéré sur le

nom qui sera donné aux habitants de l’hexagone). A moins que ce soit inutile

parce qu’ils sont français… et qu’ils habitent en France, comme les corses, les

martiniquais et les autres.

Nous sommes tristement tombés

dans le panneau de la mode de langage, sans réaliser le tort que nous nous

faisons. J’aime la France, je suis fier de dire son nom. J’aime quand un

britannique me dit avec les yeux de Chimène - et un accent langoureux -

« la belle France », j’aime quand un américain me dit fièrement qu’il

va aller en France (même s’il ignore où elle se trouve). J’aime quand on me dit

la France, Paris, l’amour, l’esprit, l’art, la culture, le jardin de l’Europe.

Mon pays, voyez-vous, c’est la France. C’est celui que m’ont légué mes ancêtres,

celui pour lequel beaucoup ont versé leur sang, et celui où je suis né. La

France, c’est aussi ce que je souhaite transmettre à mes enfants et à leurs

enfants. La France éternelle et intemporelle.

Un hexagone peut devenir un

jour un pentagone, une patatoïde, ou une lemniscate de Bernoulli (peu

souhaitable pour les contorsions que cela impliquerait). La France reste la

France ?

|

|

New’s |

N° 19

|

Page 03 |

Le Colonel FLAMAND

nous revient avec quelques très belles

histoires vécues au sein du groupe Bretagne, cette prestigieuse unité créée en

pleine résistance après la défaite de juin 40. Selon ses mots, il faut retenir

de la vie de cette unité :

« La souffrance due à l’inconfort prolongé, à

l’isolement dans un environnement hostile, une assistance inexistante, un

matériel inadapté, un armement trop léger. L’homme ne pouvait se ressourcer

qu’en lui-même, sans secours familial, sans soutien épistolaire face à un

ennemi qui ne voyait en lui qu’un hors la loi au lieu d’un combattant

loyal ».

Equipés de D 520 puis de Blenheim, les épisodes de ce

numéro traitent de la maîtrise de nos mécanos et de leur volonté

de vaincre. Le numéro suivant parlera des relations avec l’Armée de terre

FACE

AU PIEGE TECHNIQUE

Nous avons eu bien des surprises dont certaines eurent

des conséquences dangereuses comme l’obturation d’une pipe d’entrée d’air de

refroidissement du radiateur d’huile mettant en péril, en quelques instants, la

vie d’un moteur, cela, par l’entrée intempestive d’un charognard.

En revenant de Koufra, secteur très sec, un Blenheim, en

liaison Brazzaville Bangui, après deux heures de vol se « crash » en

pleine forêt vierge tropicale, les trois occupants de l’avant sont tués sur le

coup, dévorés dans la nuit par les « fourmis cadavres », les deux de

l’arrière, le mécanicien et le radio sont, malgré leurs blessures,

miraculeusement épargnés, ils apporteront, un mois plus tard, l’explication de

ce drame.

Sur Blenheim le décollage s’effectuait sur « inner

tank » car, en cas de panne moteur les consignes prévoyaient l’expulsion

par « vide-vite » du carburant des réservoirs extérieurs. Après un

décollage normal, en fin de montée, le mécanicien passait alors sur

« outer tank » jusqu’à épuisement du potentiel, environ deux heures,

pour revenir sur les intérieurs jusqu’à la fin du vol.

Toutes ces

manœuvres, commandées à partir d’un volant entraînant un câble coulissant dans

une gaine «bowden » (à l’image des freins de vélo) entraînant, par

rotation, un robinet d’ouverture-fermeture.

Alors que l’avion se trouvait à deux mille mètres le

mécanicien, au moment du changement de réservoir, découvre avec horreur, que la

commande est obstinément bloquée, les deux moteurs s’arrêtent et c’est la

disparition dans l’enfer vert qui se referme tel un tombeau sur ce malheureux

équipage.

Le radio, seul encore valide sauve le mécanicien atteint

d’une fracture ouverte du bassin, attaqué par les fourmis, en l’enveloppant

dans un parachute arrosé d’eau de Cologne, alors qu’elles dévorent pendant la

nuit, les dépouilles des membres d’équipage situés à l’avant de l’épave. Ces

fourmis (Magnans) agissent en colonnes d’une trentaine de mètres, sur environ,

quarante centimètres de large et mesurent chacune, entre quinze et vingt

millimètres.

Au matin, comble de l’horreur, le radio découvre les

squelettes complètement nettoyés de ses camarades avec seulement les yeux

épargnés…

Dans le

silence, la quasi-obscurité, l’odeur de cadavre insupportable, tenace,

caractéristique de ces fourmis, pour se donner du courage, toutes les minutes

environ, il introduit une cartouche dans la mitrailleuse et tire dans l’espoir

incertain d’être entendu. Le miracle eût cependant lieu car, après plusieurs

jour, des pygmées de la région d’Imfondo, en chasse au voisinage du lieu du

« crash », apeurés par les tirs intempestifs, sont allés prévenir le

chef du village le plus proche, au bord du Congo, qui, tirailleur-clairon

retraité, guidé par les indigènes, donnait un coup de clairon en réponse à un

tir, les sauveteurs parvenaient ainsi jusqu’à l’épave.

Les deux rescapés, un mois plus tard, rejoignaient Bangui

en pirogue et pouvaient expliquer l’origine du drame. L’explication technique

du blocage reposait en fait sur la dilatation des guides (klingérite) de la

gaine du câble de commande, due à l’augmentation de l’humidité relative très

élevée en zone tropicale alors que le serrage avait eu lieu en secteur

particulièrement sec. L’avarie était due au choix d’un matériau instable. Il

s’agissant bien d’un piège.

La liste des initiatives, des actions quotidiennes de

vigilance, serait très longue à exprimer. Certaines de ces actions ont sauvé de

la réforme des avions, qui, grâce à la volonté farouche de ces hommes isolés ont

pu continuer le combat tel cet adjudant responsable du Glen Maryland nr.

B.J.428. Toute la partie arrière, du bord de fuite des ailes jusqu’aux

gouvernes de profondeur, fût à remplacer, après un « crash ». A

partir d’un ensemble récupéré sur un autre avion accidenté, en fondant et en

usinant à la main des rivets impossibles à se procurer par les voies

officielles, ce mécanicien réussit, seul, en plein zone désertique, avec

quelques Tirailleurs, à remplacer toute la partie accidentée du «Glen ».

C’est cet avion, qui quelques mois plus tard, lors de la seconde campagne du

Fezzan - janvier, février 43- capturait, grâce à l’audace de son pilote, près

de 200 italiens surpris en plein désert, avec leur échelon roulant armé.

Un autre cas, un peu différent, mérite d’être cité car il

relève du même état d’esprit, celui d’un autre mécanicien, qui de sa propre

initiative, a réussi à récupérer deux hélices commandées au Caire, son avion

posé sans gros dommages sur le ventre en plein désert il décide de creuser sous

les fuseaux moteurs, et après avoir sorti et verrouillé le train

d’atterrissage, avec une trentaine de Toubous, en tirant l’avion en le faisant

rouler sur un plan incliné pratiqué devant les roues : ainsi le

«Glen 228 » fut remis en ligne en moins d’une quinzaine alors que la

hiérarchie l’aurait considéré comme épave.

Le

Bretagne avait aussi ses « petits pinailleurs ».

La défense arrière du Blenheim, chacun en était bien

conscient, avec une seule mitrailleur 7.7 était très faible. Ce n’est que fin

41 que les nouveaux modèles furent livrés en Afrique, avec un jumelage. Si

encore on nous avait employés en vol de groupe, c’eût été plus astucieux,

non ! Un avion tout seul, alors qu’un C.R. 42, même avec ses performances

modestes disposait de deux 13.2 à tir axial, capable d’ouvrir le feu à cent,

voire deux cents mètres efficacement avant nous.

Cette faiblesse rend le fait d’arme de mon camarade JEAN

Edmond encore plus remarquable.

Alors que nous étions basés à « Gordons’Three »

près de Kartum au confluent Nil blanc, Nil bleu (point réputé le plus chaud du

globe) au mois de mai 41, en mission solo dans la région de Gondar (lac Tana,

Abyssinie) il est attaqué par deux C.R. 42. La surprise est totale car nous

Le chasseur connaît manifestement la faiblesse du

bombardier et se place en dessous de la ligne de tir du mitrailleur limitée par

la sécurité qui protège les plans fixes. Par deux fois l’attaquant passe

au-dessus de cette ligne en lâchant une longue rafale mais la riposte du tireur

de la tourelle il revient s’abriter sous l’axe protecteur de l’empennage.

Le grand mérite de

JEAN est, d’abord, de n’avoir pas perdu son sang-froid et ensuite d’avoir su

imaginer et anticiper ce que serait la prochaine action du chasseur. Lorsque ce

dernier vint, pour la troisième fois, se placer en position de tir, notre

mitrailleur était déjà placé, là, où il le fallait pour lâcher en plein moteur

de son ennemi une rafale de petit calibre, certes, mais longue et de 1 200

coups / minute… L’affaire n’a duré guère plus d’une minute, la fumée aux fesses

le C.R. 42 est allé se « crasher » dans la nature ; le second

jugeant l’entreprise trop risquée, abandonne le combat.

Cette aventure heureuse, s’ajoutant à la célébration de

la Sainte Jeanne d’Arc, eût un grand retentissement dans la

« Military-Police » qui eût de grandes difficultés à expulser, cette

nuit là, les Français des quartiers chauds déclarés « out of bunds »

de la banlieue de KARTHUM…

Cette réussite, bien que renforçant le moral des équipages

et celui des radio-mitrailleurs en particulier n’effaçait pas complètement le

sentiment de vulnérabilité arrière du Blenhein même en doublant sa puissance de

feu.

C’est alors qu’un perfectionniste bricoleur, persuadé de

surprendre tout le monde et surtout ses adversaires, entreprit de se pencher

sur cette satanée sécurité de tir automatique. En vérifiant de plus près, il

s’aperçut avec une règle optique, que la ligne de tir de canons des

mitrailleuses passait largement au-delà des bords d’attaque des plans fixes

horizontaux et verticaux. Persuadé de faire l’admiration de tous, il s’engage

secrètement dans une modification très simple et, encore aujourd’hui, on se

demande pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt !

Armé d’une simple lime, en cachette pour ménager son

effet, après plusieurs visées, il modifie les cames métalliques qui commandent

le blocage du tir. Impatient d’avoir la

preuve qu’il a bien trouvé le fil à couper le beurre, il demande un d’essai et

confiant dans l’extrême finesse de son travail, il largue une longue rafale en

travers de l’empennage. Il n’y avait plus qu’à le changer. Les vibrations et

les oscillations dues au flux de l’air avaient eu raison de ce savant bricolage

un peu trop « pinaillé ».

Pour la petite histoire, l’intéressé, mortifié jusqu’à

l’os s’est spontanément mis en quarantaine, s’isolant sous son avion pour y

dormir, s’y nourrir de biscuits et de « corned-beef » évitant ainsi,

les sourires sarcastiques de ses petits camarades…

![]()

|

|

New’s |

N° 19

|

Page 06 |

Une autre histoire à la gloire de nos mécanos et de leur intelligence…

Le

tir au travers de l’hélice

Quand

les hommes inventèrent l’avion, ils pensèrent d’abord à voyager plus vite avec

ce nouveau moyen de se déplacer. Puis, à la première occasion, 1915 en

particulier, ils ressentirent le besoin d’aller canarder les gens d’en face,

lesquels pensaient exactement la même chose, comme il fallait s’y attendre.

Ils

se servirent pour cela d’abord d’un mousqueton, dont on peut voir un exemple au

Service Historique de l’Armée de l’Air au château de Vincennes. Mais cette arme

ne provoquant pas assez de dégâts à leur goût, les hommes installèrent sur

leurs avions des mitrailleuses plus meurtrières. Hélas le pilote de chasse n’a

que deux bras et le maniement d’une mitrailleuse, avec tout ce que cela

comporte de manipulations, exige ces deux bras prolongés de mains expertes.

A l’époque, les avions ont

des hélices, qui tournent sur le nez de l’avion, et empêchent la mise en place

d’une mitrailleuses sur le capot, devant le pilote. En effet, si l’on tire de

cet endroit, les balles vont aller détruire l’hélice, faisant ainsi perdre à

l’avion une grande partie de son efficacité. Bien sûr, très vite, il y eut des

gens intelligents pour blinder les hélices*, et les balles passaient

quelquefois à côté des pales ; quelques-unes unes percutaient l’hélice,

ricochaient dans tous les sens ; les autres, moins nombreuses,

atteignaient leur but, mais rarement.

On

sait que c’est monsieur Fokker qui inventa vraiment le système permettant de

tirer à travers l’hélice sans en toucher les pales, avec une petite came sur

l’arbre de transmission. Cette came bloquait le tir quand la pale passait, ne

permettant le passage de la balle qu’au moment où l’hélice était horizontale au

cours de sa rotation.

Ayant

découvert le secret sur une avion allemand abattu, les français se dépêchèrent

d’imiter les alliés centraux, comme on les appelait à l’époque, et la petite

came miraculeuse prit très vite sa place dans les moteurs.

Mais

on ne transforme pas en quelques semaines des centaines d’appareils, et il

fallut dans un premier temps instruire les mécaniciens en grand nombre. C’est

là qu’intervient dans l’histoire un ingénieur fameux sorti major d’une Ecole

prestigieuse. Cet homme au cerveau puissant fut chargé d’expliquer aux autre le

grand principe du tir à travers l’hélice, il le fit le mieux du monde, hélas

avec des termes trop académiques, des formules impropres à pénétrer dans des

têtes simples et prolétariennes.

Heureusement

Bébert était là ! Le vieux mécanicien amoureux de son métier possédait à

la fois des mains de fée et des moyens d’expression percutants, il savait

parler aux hommes, avec des gestes, des grimaces, des mots chocs, on dirait

aujourd’hui qu’il avait des talents pédagogiques.

Pour

exposer le système du tir à travers l’hélice, il se mit face à deux jeunes

mécaniciens et commença à tourner un bras dans le sens des aiguilles d’une

montre, décrivant ainsi des cercles rapides devant sa tête. En même temps, il

crachotait des postillons avec sa bouche dans la direction des mécanos,

lesquels recevaient en pleine figure mille gouttes de salive, ceci avec une

certaine répulsion !

« Ça, c’est l’ancien truc » dit Bébert «je reçois les postillons sur ma manche et quelques-uns uns vont sur vos bobines, très peu comme vous pouvez le voir ». Et il passa au « nouveau truc » c’est-à-dire qu’il ne crachotait que lorsque le bras ne passait plus devant sa bouche. Les mécanos reçurent au cours de ce second exercice une plus grande quantité de postillon, ce dont ils se rendirent compte avec beaucoup de crainte pour une éventuelle contagion. Après cette démonstration lumineuse, Bébert s’assura que tout le monde avait compris et fut satisfait de la réponse unanime de ses élèves.

On

devait apprendre un peu plus tard que deux ou trois mécaniciens étaient restés

sourds aux explications pourtant excellentes de Bébert, mais redoutant le

postillonnage organisé de leur professeur, ils avaient déclaré leur

reconnaissance éperdue devant tant de talent pédagogique.

Mais Bébert, qui savait

tout, et en particulier lire la compréhension dans les yeux des ses élèves,

convoqua les deux menteurs et décida de refaire l’expérience avec un tuyau

d’arrosage. Cette fois les mécaniciens comprirent à 100 % car on était en

décembre, et l’idée d’être inondés plusieurs fois de suite ouvrit béantes la

compréhension, la mémoire, et la perception de toute chose.

La

rotation rapide des bras de Bébert et ses crachotements itératifs furent

reconnus à l’époque comme le meilleur moyen d’enseigner, à peu de frais, le

système du tir à travers l’hélice. Il paraît que Bébert agrémenta plus tard sa

démonstration en levant le pouce de l’autre main restée collée contre le corps,

ce qui tenait lieu de came, détail technique de première importance !

* Déflecteurs

d’hélice, inventés par Vedrines.

top

![]()

|

|

New’s |

N° 19

|

Page 08 |

Courrier des lecteurs…qui intéressera Denis Letty ancien

commandant de la 5 et spécialiste reconnu des OVNI

« Messieurs,

Votre

article paru en première page de votre édition du 1er août et

intitulé « l’astronaute… » a retenu toute mon attention.

J’ai en

effet, il y a déjà de très nombreuses années, été consulté par les membres

d’une commission qui enquêtait sur le phénomène « OVNI » , du

fait que j’avais en 1950 et 1951 commandé un Groupe de chasse basé à ORANGE (Vaucluse), équipé du chasseur à réaction

britannique « VAMPIRE », dont une patrouille avait été témoin de la

présence d’un «OVNI» dans le ciel de Provence.

Un jour

comme les autres de cette période, je fus appelé de toute urgence à la tour de

contrôle de la Base pour y apprendre qu’une patrouille de mon groupe, composée

de deux « VAMPIRES » pilotés par deux aviateurs chevronnés, le

lieutenant Galibert accompagné du

sergent-chef Prio également très

qualifié, signalait poursuivre à 10 000 mètres d’altitude un « objet

volant » qu’elle n’identifiait pas. Au moment où j’arrivais au contrôle le

contact visuel précité venait d’être rompu car « l’objet volant » en

cause avait repris une altitude inaccessible au « VAMPIRE ». Cette

scène s’était déroulée au-dessus de Toulon/Saint-Mandrier.

Ce

n’est que beaucoup plus tard, lorsque l’existence des vols clandestins américains

du planeur secret motorisé U2 fut divulguée, que je compris que l’événement

rapporté ci-dessus était dû à la présence dans le ciel de notre pays d’un U2.

Cet aéronef était prévu pour des altitudes inaccessibles aux radars et aux

chasseurs de l’époque. Je suppose que parfois le pilote s’enhardissait à

descendre aux environ de 10/12 000 mètres afin d’obtenir de meilleurs clichés.

Selon

mes souvenirs la Commission sus indiquée n’avait à l’époque retenu que trois

cas «d’OVNI», un autre, notamment, étant apparu aux environ de Reims. Le troisième avait été considéré

comme douteux. »

Jean-Marie VAUCHY - Saint-Cloud,

le 1er août 2000

Colonel et navigant, honoraire, de l’Armée de l’Air

|

|

New’s |

N° 19

|

Page 09 |

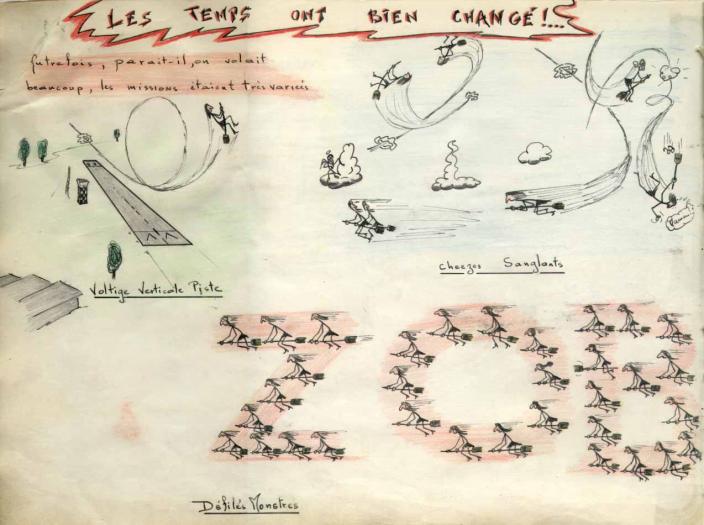

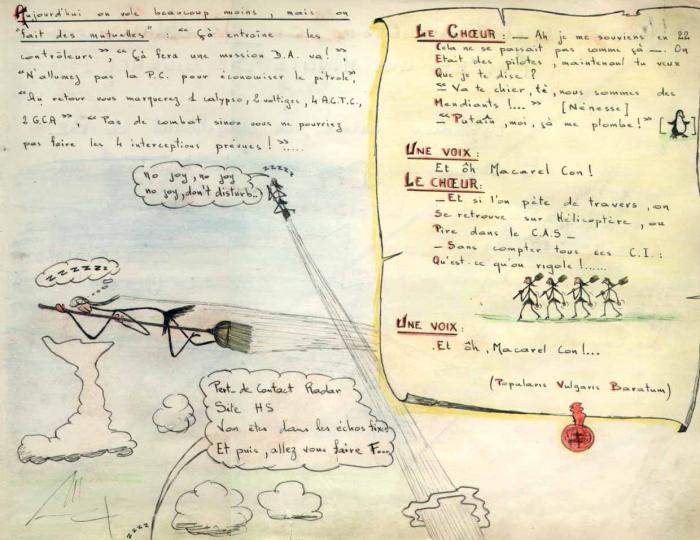

Extrait

du Cahier de marche du 02.00 – Février 1964

Extrait

du Cahier de marche du 02.005 – Février 1964

Pour ceux qui ne sont pas au courant : le

CD-ROM des cahiers de marche

du 2/5 (janvier 64 à décembre 77) et du 1/5

(novembre 59 à décembre 81)

est disponible au prix de 550frcs.(s’adresser à Jean-François

Orssaud)

Vous y trouverez plus de 1800 pages et plus de

3000 photos et dessins ! TOP

|

|

New’s |

N° 19

|

Page 10 |

Il nous

a quittés…

THIERRY Emile

Le Général E. Thierry est mort le 14

septembre 2000. C’était un as de guerre avec 7 victoires. Il a assisté très

régulièrement aux manips de la 5° E.C.. Il a commandé la « 5 » en

1950. Homme d’une très grande vivacité, doté d’un humour superbe, il nous a

séduit par son intelligence, sa force de caractère, sa rigueur morale et sa

grande sensibilité.

Je consacrerai un article dans le

prochain AP5 New’s au général Thierry qui m’avait fait l’honneur de me remettre

mon brevet de pilote le 28 mai 1960 à MEKNES.

top

**************************************************************************************************

MODIFICATIF N° 4 A L’ANNUAIRE DE L’A.P. 5

au 15 septembre 2000.

Changements d’adresse

|

JAFFRES Patrick |

BA 102 - E.E.T.I.S. 62.530 B.P. 8310 |

21083 DIJON CEDEX 9 |

|

EISENBEIS Henri |

307, Boulevard des Ligures |

83380 LES ISSAMBRES |

|

BRUGNON Michel |

5, Boulevard de l’Orient |

30133 LES ANGLES |

|

SWITZER Henri |

Commandant de la B.A. 112 |

51090 REIMS CEDEX |

|

NICOLAS Jean-Pierre |

SP 85014 |

00803 ARMEES |

|

ROS Didier |

11, Résidence LANCLOS |

31380 Montrasuc

la conseillere |

|

MOULIN Luc |

B.A. 123 |

45037 ORLEANS CEDEX |

Ils ne nous ont pas transmis leur nouvelle adresse …

Patrick ZAMBELLI

Claude VALENTIN

Quelques amis sont venus nous rejoindre ….

|

TEYSSONNIERES Bernard |

Commandant la B.A. 115 |

84871 ORANGE CEDEX |

|

MARTIN Christine |

Quartier Clos Cavalier |

84100 ORANGE |

|

RATTE Jean-Louis |

7, rue Lamartine «les Oléandres » |

06150 CANNES LA BOCCA |

|

VAN DE VOORDE Jean-Michel |

20, rue Marie Curie |

84850 CAMARET |

|

MICHEL Gérard |

Quartier «les Patifiages » |

84100 UCHAUX |