EXTRAITS DE l'AGENDA DE L'AVIATEUR

1917-1918

I - PRECEPTES DE PILOTAGE |

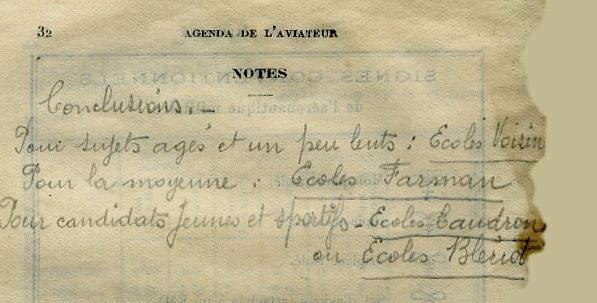

Les Écoles de

pilotages

Les Écoles de

pilotages |

§ 1 Avant

le départ. retour plan

-

Etudier à pied le sol sur une certaine

distance.

- Couper tous les obstacles capables de gêner

l'essor ou même transporter à bras l'avion

dans un champ voisin  plus

praticable.

plus

praticable.

- Eviter de se trouver, dès la lisière du champ,

au-dessus de terrains impraticables: ville, bois,

ravins.

- S'attacher et se détacher à plusieurs reprises

pour vérifier sa ceinture.

- Ne jamais exécuter un vol, si court soit-il, sans

être attaché (règle immuable).

- Partir face au vent et de l'extrême limite

du terrain.

- Ne jamais commettre

l'imprudence de partir vent arrière, surtout s'il y

a des rafales (règle immuable).

- Si le sol est bon, diminuer l'espace de

lancement en soulevant la queue, puis décoller

franchement.

- Si le terrain est mauvais, alléger l'appareil en

laissant la queue à terre et en mettant tous les

gaz; repousser progressivement le manche.

- Quand le terrain est mou, une personne pousse

chaque aile, sous le longeron principal, aidant

ainsi à prendre  un peu de vitesse (jusqu'à

10 kilomètres à l'heure).

un peu de vitesse (jusqu'à

10 kilomètres à l'heure).

- Si la vitesse est presque suffisante,

se servir des vallonnements comme tremplin en

tirant un peu sur le manche; piquer légèrement

dès qu'on est en l'air pour reprendre de la vitesse.

- Rouler lentement avant de décoller.

- ne pas tirer brutalement sur le manche.

- Si le vent de bout est fort, prendre de la vitesse

avant de tirer sur la profondeur.

- Ne jamais quitter la piste sans avoir une hauteur

suffisante qui permette de virer pour revenir sur

l'aérodrome et y atterrir face au vent.

- Essayer longuement le moteur en vol au-dessus de

la piste en prenant sa hauteur qui dépendra:

1° Des obstacles à franchir jusqu'au prochain champ

d'atterrissage;

2° Du vent, dont on cherchera la zone calme.

§ 3 - Montée.

-

Ecouter si le moteur ne peine pas (montée trop

rapide).

- Chercher à gagner une centaine de mètres pour

éviter les remous dus au voisinage du sol.

- Virer assez haut et, si le vent est fort, à rayon

beaucoup plus fort que de coutume.

- Monter le plus tôt possible à plus de 400 mètres

en hiver et 600 mètres en été.

- la hauteur est la sauvegarde du pilote, toutes les

montées étant identiques et l'air plus calme qu'au

sol.

- Ouvrir la bouche pour éviter les bourdonnements

quand on avale de la salive.

- Pour un débutant, ne franchir les premières étapes

en altitude qu'avec prudence.

§ 4 - Vol horizontal. retour plan

- Pour accomplir les vols de

durée, se vêtir chaudement, surtout les extrémités

et plus particulièrement les pieds, sans se serrer

en aucun point.

- Emporter du chocolat pour passer le temps et

éviter d'avoir l'estomac complètement vide, ce qui

amène des étourdissements.

- Ne pas voler au ras du sol avec toute la

puissance.

- Ne pas manoeuvrer continuellement le levier de

profondeur.

- Vers 2000 mètres, suralimenter le moteur en air.

- Si le ronronnement du moteur semble changé, lire

le compte-tours et l'indicateur de vitesse.

- Se méfier de l'altération des sensations auditives

par la hauteur ou la durée du vol.

- Ne pas virer en montant, surtout si l'excédent de

puissance est faible.

- Commencer à virer au pied et éteindre le dérapage

par la manoeuvre des ailerons.

- La vitesse du vent augmentant avec la hauteur,

voyager haut si on l'a arrière, ou bas s'il est de

bout (ou à grande hauteur dans la zone calme).

- Toutes les cinq minutes, comparer le terrain à la

carte (pendant 10 secondes environ).

- Savoir à chaque instant la direction du vent.

- Pour connaître la direction du vent, examiner le

sommet des arbres, la marche des nuages, les fumées

à condition qu'elles soient très proches et qu'elles

ne parviennent pas de locomotives ou de cheminées

encaissées. On peut suivre la marche de l'ombre des

nuages sur le sol; ou encore observer la marche en

crabe ou la dérive des spirales.

- Ne pas tenter de toujours chercher sa

route dans le prolongement de l'axe de l'appareil.

- Ne jamais franchir un obstacle sans avoir une

hauteur supérieure au huitième de sa

largeur.

- Ne pas s'aventurer sans obligation sur une forêt

ou sur une ville; en tout cas, lire l'altimètre,

évaluer la largeur à traverser et prendre la hauteur

suffisante.

- Si le moteur est mou, contourner l'obstacle.

§ 5 - Descente.

- Si le moteur faiblit,

choisir rapidement un terrain, le plus dégagé

possible.

- Si le vent a quelque importance, prendre toujours

comme terrain à viser celui qui se trouve dans le

sens du vent.

- Sans moteur, ne pas chercher à aller à plus de

trois fois sa hauteur (à mille mètres, on a deux

minutes environ pour réfléchir);

- En vol plané, estimer sa vitesse par le sifflement

de l'air.

- Piquer plus qu'avec le moteur surtout dans les

virages, mais sans exagération, surtout si le

terrain est éloigné.

- Ne pas s'inquiéter des remous accélérant la

descente, les rafales cessant au ras du sol où on

est sûr de toujours rencontrer une zone

calme.

- Etre toujours prêt à répondre à une augmentation

imprévue de la puissance par un redressement

immédiat.

- Ne pas descendre trop rapidement de grandes

hauteurs pour éviter d'intenses bourdonnements.

- Couper la

descente par des paliers en remettant le moteur,

afin qu'il ne s'arrête pas pas un ralentissement top

prolongé.

- Couper la

descente par des paliers en remettant le moteur,

afin qu'il ne s'arrête pas pas un ralentissement top

prolongé.

- Ne pas lire l'altimètre à partir de 300 mètres,

mais apprécier la hauteur à l'oeil.

- A 300 mètres, ne plus compter faire qu'une

spirale, à 150 mètres une demie.

- Si l'on est trop "long" (ligne droite commençant

trop haut) l'allonger par des sinuosités.

- Commencer la

dernière spirale au moins à 300 mètres et face au

vent.

- Ne jamais

commencer un virage de spirale à moins de 200

mètres.

- Dans une descente en "épingle à cheveux", être à

200 mètres au-dessus de son terrain, mais vent

arrière.

- Commencer le dernier virage dès qu'on a dépassé la

verticale élevée du terrain en se méfiant du déport

du vent.

- Virer suffisamment pour ne pas toucher le sol

avant d'avoir achevé la spirale.

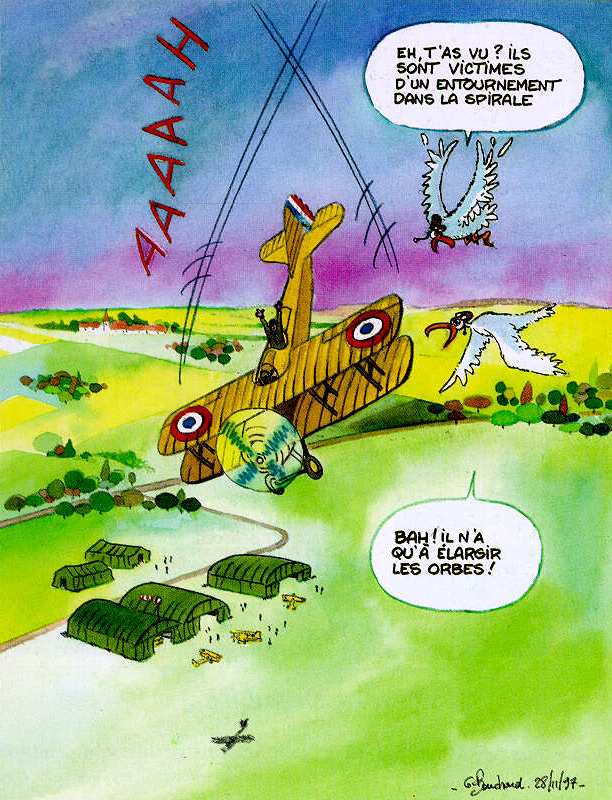

- Si on est victime d'un "entournement" dans la

spirale, élargir les orbes.

- Terminer toujours, dans les derniers 100 mètres,

par une ligne droite, face au vent (règle

immuable).

- Allonger la trajectoire en ralentissant la

descente à une hauteur non inférieure à 80

mètres.

- Terminer toujours un vol d'altitude par un tour de

terrain à faible hauteur, afin de rééduquer l'oeil à

l'appréciation des dimensions.

- Lorsqu'on atterrit de nuit, on tend à asseoir

l'appareil toujours un peu haut, à cause de l'ombre

qui est un peu plus épaisse au ras du

sol qu'à quelques mètres.

§ 6 - Atterrissage retour plan

-

Bien regarder si le vent n'a pas changé de direction

à terre et atterrir vent de bout (règle

immuable).

- Si, au moment de se poser, on a le vent très

légèrement de côté, annuler la dérive latérale, en

faisant  déraper l'appareil du côté du vent: pour cela virer

à plat du côté d'où vient le vent.

déraper l'appareil du côté du vent: pour cela virer

à plat du côté d'où vient le vent.

- Relever ses lunettes et se détacher dans les

derniers 25 mètres. Regarder le sol au loin.

- La vitesse étant faible les mouvements

seront plus amples et pourtant précis.

- Laisser tomber l'appareil de 20 à 30 centimètres

au maximum.

- S 'habituer à estimer

sûrement sa distance au-dessus du sol.

'habituer à estimer

sûrement sa distance au-dessus du sol.

- Ne faire l'atterrissage ralenti que très près du

sol.

- En campagne, toucher de l'arrière en même temps

que de l'avant pour rouler le moins possible.

- Atterrir sur des chaumes et éviter les fourrages

et les plantations.

- N'atterrir dans un champ labouré que

si les sillons sont parallèles à la direction du

vent.

- Si l'on est obligé d'atterrir sur des céréales,

atterrir à plat sur les épis.

- Si le sol est mauvais, remettre les gaz et refaire

un second tour pour choisir un endroit plus roulant.

- Laisser l'appareil rouler au sol sans tirer au

début pour ne pas décoller; laissant ensuite le

manche revenir en arrière.

- Rouler lentement tant qu'on n'est pas dans le lit

du vent.

- En roulant, l'appareil tourne autour de l'aile

gauchie (contraire du vol);

- Si l'on ne parvient pas à enrayer un "cheval de

bois", par une défense des ailerons et du palonnier,

ne pas persister, arrêter presque complètement et

repartir les gouvernails braqués à fond, en

augmentant peu à peu la vitesse.

- Si le vent est violent, renoncer à rouler seul.

§ 7 - Vols dans les remous et dans le vent.

-

Ne pas chercher à vouloir, malgré tout, voler bien

horizontalement dans les remous.

- Réduire la puissance dès que la danse commence.

- Si cependant l'on craint d'être chaviré, accélérer

légèrement l'allure du moteur, sans atteindre la

puissance maximum.

- Rechercher la zone calme qu'on est sûr de toujours

rencontrer.

- Dans les remous, se redresser au pied autant qu'au

gauchissement.

- Si les remous sont secs et courts (orage),

atterrir.

- Si les sautes de vent sont fréquentes et modérées,

papilloter des commandes, sinon laisser faire.

- Se méfier des fortes inclinaisons latérales et y

répondre aussi rapidement que possible.

- Ne pas faire de virages trop inclinés pour ne pas

offrir sa surface aux rafales latérales.

- Si l'on descend lentement à plat et si le

gauchissement devient mou, laisser faire en

augmentant les  manoeuvres d'équilibre latéral.

manoeuvres d'équilibre latéral.

- Si on est allégé sur son siège, les commandes

devenant molles, piquer.

- Si l'hélice emballe, l'amollissement des commandes

n'est pas l'effet d'une perte de vitesse.

- Si on a piqué dans un remous, chercher à perdre la

grande vitesse acquise avant d'entrer dans la zone

calme.

- Si on entre dans un courant descendant, on peut

aussi se laisser tomber en se tenant prêt à piquer

avec souplesse dès qu'on entre dans la zone calme.

- Quand on se sent plus lourd sur son siège (remous,

ascendant), pousser le manche et attendre.

- Si le vent est ascendant de bout, le manche

pousse: piquer jusqu'à ce qu'on soir dans le lit du

vent.

- Si le vent est descendant de bout, le manche tire:

le ramener à soi comme pour monter.

- On peut, si les nuages y obligent, voler bas avec

vent de bout.

- Si le vent est descendant arrière, le manche tire

et le gauchissement est fou. Ne pas contrarier

l'appel du manche et même piquer sans s'effrayer de

la rapidité de la descente, tant qu'on sent que les

ailes ont encore une incidence suffisante.

- Si le vent est ascendant arrière, le manche tire

sans que le moteur faiblisse et l'appareil semble

descendre: piquer pour regagner la vitesse perdue.

- Eviter de voler bas et faire des "montagnes

russes" avec le vent dans le dos.

- Si l'on sent l'avion engagé (commande qui tire

durement), se redresser; s'il est encore temps, sans

brusquerie.

- On peut aussi attendre en tirant le manche à soi:

l'avion se redresse seul au bout d'une abatée.

- S'il y a du vent, se méfier de n'être pas trop

court à la descente, car dans la ligne droite face

au vent on n'avance pas autant que par vent calme?

- Eviter d'atterrir volontairement dans un endroit

encaissé où des remous ou des courants obliques

peuvent amener l'engagement ou la perte de vitesse

auxquels la proximité du sol ne permet pas de

remédier.

§ 8 - Incidents en vol. retour plan

Perte

de vitesse.

1° DIAGNOSTIC

a) En montée. Le moteur peine, puis les

commandes deviennent molles, le gauchissement ne

répond pas; l'appareil arrête sa marche ascendante

et risque de glisser sur l'aile au premier virage.

Le dernier stade est la descente, l'appareil étant

trop cabré.

b) En descente. L'appareil descend très peu

(à plat); les commandes s'amollissent, la descente

s'accélère et ne fait que s'accentuer par la

tendance du pilote pour réagir. Le sifflement de

l'air baisse le ton et donne une indication précise

sur la vitesse.

2° REMEDE.

Dans le cas de montée, rendre la main au premier

stade; piquer pour reprendre de la vitesse normale

dès le ralentissement de l'ascension.

Dans la descente à plat, dès que la vitesse

s'accélère, en tirant sur le manche s'assurer qu'on

tombe, puis, dès qu'on s'aperçoit que la

descente continue, piquer pour redresser, une fois

la vitesse acquise.

Les accidents accessoires de la perte de vitesse:

glissade sur le côté ou en arrière, sont traités

ci-après.

Glissade

sur la queue.

Glissade

sur la queue.

Si la hauteur est suffisante, laisser

l'appareil tomber, en tirant sur le manche

pour éviter que l'avion ne se retourne sur le dos;

dès que l'appareil fait de lui-même une abatée et

pique, remettre l'équilibreur légèrement en descente et

attendre que la vitesse soit suffisante (les

commandes tirant dans la main comme d'habitude) pour

redresser.

Glissade sur l'aile.

La glissade sur l'ale provient soit d'une perte

de vitesse, soit, dans un virage, d'une

inclinaison exagérée pour le rayon adopté et la

vitesse de l'avion. Dès que la glissade s'amorce,

piquer dans le trou pour reprendre de la vitesse par

la descente en se servant du gouvernail vertical

comme gouvernail de profondeur. Lorsqu'on est

redressé, ne se servir que de l'équilibreur. Si l'on

est trop incliné pour le virage, virer plus court

avec un rayon correspondant à cette inclinaison. On

utilise la force centrifuge pour se re  dresser (cycliste qui vire du côté où il

tombe).

dresser (cycliste qui vire du côté où il

tombe).

Cependant, si l'on ne peut reprendre à cette

vitesse, ne pas accentuer le virage mais, au

contraire, redresser au pied et au

gauchissement.

Engagement.

1° DIAGNOSTIC ET CAUSES.

a) Fausses manoeuvres.

Le pilote pique brusquement et fait tourner son

appareil autour du centre de gravité sans modifier

la trajectoire.

b) Le pilote peut s'engager par le piquage

lent et progressif: descente trop piquée, vol à

plein moteur au ras du sol. Les commandes durcissent

jusqu'à exercer une traction supérieure à celle que

peut fournir le pilote pour se redresser.

c) Le vent descendant de bout peut abaisser

brusquement l'avant ou l'arrière. On a le temps de

réagir avant que les commandes ne soient trop dures.

2° REMEDES.

Ralentir ou même couper le moteur; ne pas se guider

sur les mouvements ascendants ou descendants de

l'appareil non plus que sur les variations de la

carlingue. Seule, la traction des commandes indique

l'engagement. Ne pas tirer brusquement sur la

profondeur, mais ramener lentement le manche à soi

et attendre la fin de l'abatée. Si l'inclinaison de

la trajectoire s'accentue et que le gouvernail ne

réponde pas, on peut ramener à plusieurs reprises le

manche d'avant en arrière.

Vrille.

Eviter la descente en spirales trop serrées,

ralentir le moteur, essayer d'enrayer le mouvement

avec le gouvernail au pied agissant comme gouvernail

de profondeur.

On pique ainsi dans le trou en remplaçant peu à peu

l'action du gouvernail vertical par celle de

l'équilibreur, le rôle de ces deux organes se

chevauchant; on se redresse ensuite après une

abatée. Si la hauteur est suffisante, les orbes

s'élargissent d'elles-mêmes.

Orage.

Ne jamais passer sur - et encore moins sous -

les nuages d'orage.

Si on a affaire à un grain, atterrir ou le survoler

très haut, car, étant donnée sa largeur, on n'en

peut faire le tour.

Nuages.

- S'ils ne sont pas trop épais, les traverser

sans crainte: on danse un peu aux limites.

-

Ne pas se laisser impressionner quand on entre à

toute vitesse dans la masse opaque.

- Quand les nuages sont très épais, voyager en

dessous (pas à moins de 250 à 300 mètres cependant).

- On peut voyager au-dessus de la mer de nuages en

se servant de la boussole. Se méfier de ne pas

rencontrer le sol avant la fin des nuages.

Manoeuvre.

-

Conduire la tête dans la carlingue sans regarder les

nuages qui suivent une marche oblique par rapport à

l'avion. Mettre le palonnier bien droit,

dans la direction de la route à suivre repérée sur

la boussole. Si par exemple l'appareil penche à

gauche, l'index fixe a l'air de se déplacer

à gauche par rapport à la ligne N-S de la rose

aimantée; redresser aux ailerons et au pied à

droite. Observer l'Etévé si on en a un à bord. En

profondeur surveiller l'indicateur de vitesse, le

son du moteur et les commandes prévenant que l'on

pique ou que l'on cabre.

Brume,

brouillard.

-

Prendre le plus de hauteur possible pour franchir la

barrière de brume. Si on est pris par le brouillard

et que le pays soit accidenté, monter pur apercevoir

des sommets émergeant du brouillard sur lesquels on

se posera; sinon, essayer d'atterrir très ralenti,

le moteur prêt à reprendre.

§ 9 - Accidents en vol. retour plan

Rupture

de commande d'équilibreur.

- Réduire les gaz pour se mettre à la descente.

Lorsqu'on veut faire un palier, redonner un peu de

puissance. Choisir un grand terrain et

atterrir par une ligne droite en remettant le moteur

à plusieurs reprises pour faire des paliers de plus

en plus rapprochés du sol.

Rupture de commandes d'ailerons.

Redresser au pied les inclinaisons (virer du

côté opposé à l'inclinaison). Descendre en

spirales en virant et en inclinant au pied du

côté où la commande reste intacte. Si le câble de

conjugaison est cassé, faire des manoeuvres plus

amples de gauchissement. Si les commandes sont

coincées, c'est dans le voisinage du pilote qui

tente de les dégager avec la main.

Rupture de commande de direction.

Virer aux ailerons en inclinant du côté où on

veut tourner. Descendre en spirale en virant du côté

où la commande est intacte.

Rupture de l'hélice.

Ralentir et même couper les gaz et l'essence aux

premières trépidations.

Déchirure de la toile.

Dangereuse surtout si elle a lieu sur le dos de

l'aile; elle est décelée par de claquements:

atterrir aussitôt.

Roue crevée.

Faire un atterrissage

très à plat.

Faire un atterrissage

très à plat.

Rupture des commandes de moteur.

Laisser marcher le moteur et se souvenir qu'on a

pour l'arrêter: la commande des gaz, le contact, le

verrou d'essence, le robinet du réservoir et même la

commande d'air. Agir avec réflexion.

Incendie.

Fermer le verrou d'essence et mettre tous les

gaz pour vider rapidement le carburateur.

Descendre assez rapidement sans cependant trop

piquer pour ne pas étendre le feu à la queue. Virer

le moins possible et à larges rayons pour que la

flamme ne gagne pas les ailes. S'il en existe un, on

peut, d'un coup de pied, crever le carreau

d'observation du fond de la nacelle afin de créer un

courant d'air empêchant l'incendie de gagner le

siège du pilote.

----------------------------------------------------------------------

II - HYGIENE DU PILOTE TOP

Nous

comprenons sous le titre d'hygiène toutes les

précautions personnelles que le pilote doit prendre

au sujet du froid, de sa nourriture, etc. retour

plan

Pour accomplir

des vols de durée, on devra chaudement se vêtir,

surtout les extrémités et plus particulièrement les

pieds. On arrive facilement à se protéger les mains,

qui, munies de gants, entreront dans des manchons

fixés à demeure sur le levier de commande. Il n'en

est pas de même des jambes qui doivent

être dégagées afin de commander facilement le

palonnier. Il faut donc, dès qu'on aborde les hautes

altitudes ou la saison froide, se vêtir d'un

pantalon chaud et introduire ses pieds dans des

chaussures trop larges en portant de

nombreuses paires de chaussette (deux ou trois),

avec autant que possible, une paire en papier. Il

faut donc rejeter complètement les hautes

bottes lacées et les chaussures fines, des chaussons

fourrés seront tout à fait indiqués pour éviter la

morsure du froid. Les gants devront être également

assez amples et ne pas risquer de serrer les doigts:

les chairs gonflent en effet sous l'effet du froid,

et la circulation pouvant s'arrêter par compression,

si les ajustements sont trop justes, la gelure peut

survenir. Nous conseillons, de  préférence aux gants, si chauds et si fourrés

soient-ils, une paire de moufles avec le pouce

indépendant: la préhension est parfaitement

suffisante et la chaleur se conserve mieux.

préférence aux gants, si chauds et si fourrés

soient-ils, une paire de moufles avec le pouce

indépendant: la préhension est parfaitement

suffisante et la chaleur se conserve mieux.

Un ou deux passe-montagne, dont l'un en laine très

fine ou en soie, devront prendre place sous le

casque (absolument obligatoire). Pour se protéger la

figure de la morsure du froid, ne pas surtout

s'enduire la peau d'un corps gras qui, gelant à une

basse température, applique d'une manière permanente

sur la figure une couche glacée risquant d'amener la

gelure très rapide. Se frictionner si on veut avec

de la glycérine qu'on prendra soin d'essuyer

ensuite. La meilleure manière de se protéger la peau

est de se mettre un masque en cuir ou en étoffe,

doublé de fourrure, avec une ouverture pour la

respiration. Evitez les cache-nez dont les longs

bouts flottants peuvent risquer de s'accrocher aux

mats ou même de se prendre  dans l'hélice. Ne jamais voler

avec un képi.

dans l'hélice. Ne jamais voler

avec un képi.

Quant à l'habillement de corps, le costume de

cuir est encore ce qu'il y a de plus

pratique. Un chandail bien chaud et des

sous-vêtements en papier permettront d'affronter le

froid sans en souffrir. Pour éviter le froid au

ventre, nous conseillons de se munir d'une ceinture

de flanelle.

La peau de chèvre ne nous semble guère pratique,

ayant le grave inconvénient d'engoncer le pilote et

de lui interdire tout mouvement rapide dont peut

quelquefois dépendre sa vie.

Il faut éviter de

partir avec la vessie et l'intestin pleins, même

pour un vol de courte durée, surtout si celui-ci est

tant soit peu scabreux. Une simple chute

peut se compliquer très gravement par l'épanchement

dans l'intérieur du corps des matières toxiques non

éliminées à l'avance.

Il faut éviter de

partir avec la vessie et l'intestin pleins, même

pour un vol de courte durée, surtout si celui-ci est

tant soit peu scabreux. Une simple chute

peut se compliquer très gravement par l'épanchement

dans l'intérieur du corps des matières toxiques non

éliminées à l'avance.

Eviter de partir l'estomac vide, même si on craint

le temps agité. Si l'on doit rester en l'air pendant

plusieurs heures, na pas négliger d'emporter

quelques tablettes de chocolat à grignoter pour

passer le temps et pour éviter d'avoir l'estomac

complètement vide, ce qui produit un malaise qui,

avec le froid, peut amener un étourdissement.

Emporter un peu d'alcool dans une poche.

Nous ne parlerons pas, bien

entendu, de l'hygiène générale du pilote, de son

abstention complète de l'alcool et des excès

de toutes sortes qui épuisent et font disparaître

les réflexes indispensables à tout pilotage.

Nous ne parlerons pas, bien

entendu, de l'hygiène générale du pilote, de son

abstention complète de l'alcool et des excès

de toutes sortes qui épuisent et font disparaître

les réflexes indispensables à tout pilotage.

La nourriture doit être particulièrement soignée et

le riche en calories: amandes, noix et

noisettes seront avec plaisir grignotées et

donneront ainsi une somme énorme de calories. Nous

ne conseillons cependant pas de recourir aux

produits utilisés par les habitants des régions

polaires, à base d'huile ou de graisse, car il peut

s'ensuivre une fatigue du foi.

Enfin, nous déconseillons de voler si on se sent

souffrant et si on est sujet à des étourdissements,

palpitations, bourdonnements, éblouissements. Ces

malaises qui peuvent n'être que passagers, provenant

le plus souvent de fatigue nerveuse, risqueraient

d'amener cependant le pires accidents. Il faut

consulter un médecin qui donne son avis sur la

possibilité de voler ou non. Si, cependant les

nécessités militaires obligent à prendre l'air,

prendre certaines précautions: ne pas voler dans les

remous ou descendre trop rapidement d'une grande

hauteur; emporter un cordial et voler "sagement".

§

1 - Utilisation de la carte. retour

plan

Choix

de l'itinéraire.

- Pour aller d'un point à un autre, le pilote

peut parcourir une ligne brisée, en évitant les

contrées dangereuses: boisées, couvertes d'étangs,

montagneuses. Suivre aussi approximativement que

possible une vallée, une ligne de chemin de fer

courant dans un pays peu accidenté, une rivière de

manière à pouvoir toujours descendre dans un champ

favorable.

Sur la carte au 1/200.000°, on trace l'itinéraire au

crayon bleu, puis on étalonne le trajet dans les

deux sens en marquant d'un trait transversal

numéroté les 10°, 20°, 30° kilomètres de la ligne

brisée en partant des points extrêmes. Coller les

fragments de cartes sur de la toile de manière à

avoir un rouleau bien continu dont la largeur est

inférieure à 1 centimètre à celle du porte-carte. Si

on a à faire des crochets, marquer la direction

nord-sud avec une flèche très visible pour rappeler

à l'ordre.

Etude de la carte.

- Si l'occasion peut se présenter de descendre à

proximité d'agglomérations, marquer sur la carte

l'altitude  du pays, le 0 considéré étant celui du point de

départ. Les routes seront identifiées par leur

croisement et leur rencontre avec des voies ferrées,

canaux, rivières etc. Les cours d'eau seront parmi

les jalons les plus intéressants et les plus faciles

à suivre: par leurs méandres et leur visibilité, ils

permettent de se situer instantanément. Les étangs

seront soulignés sur la carte à l'extérieur afin

d'agrandir la figure: ils forment des points de

repère visible de très loin. Ne considérer les

forêts et les bois comme jalons susceptibles d'être

suivis, que lorsqu'ils sont importants et qu'ils

avoisinent un étang, un cours d'eau permettant de

les identifier. Ne pas se fier aux lignes de chemin

de fer qui échappent fréquemment à la vision. Par

contre, indiquer les ouvrages d'art importants.

Néanmoins, au cours du repérage de ces jalons, ne

pas surcharger la carte d'une foule de remarques et

entourer ou souligner les jalons au crayon

rouge.

du pays, le 0 considéré étant celui du point de

départ. Les routes seront identifiées par leur

croisement et leur rencontre avec des voies ferrées,

canaux, rivières etc. Les cours d'eau seront parmi

les jalons les plus intéressants et les plus faciles

à suivre: par leurs méandres et leur visibilité, ils

permettent de se situer instantanément. Les étangs

seront soulignés sur la carte à l'extérieur afin

d'agrandir la figure: ils forment des points de

repère visible de très loin. Ne considérer les

forêts et les bois comme jalons susceptibles d'être

suivis, que lorsqu'ils sont importants et qu'ils

avoisinent un étang, un cours d'eau permettant de

les identifier. Ne pas se fier aux lignes de chemin

de fer qui échappent fréquemment à la vision. Par

contre, indiquer les ouvrages d'art importants.

Néanmoins, au cours du repérage de ces jalons, ne

pas surcharger la carte d'une foule de remarques et

entourer ou souligner les jalons au crayon

rouge.

La carte doit être placée bien au jour dans le

porte-carte, qui devra fonctionner sans dure et dont

le mica sera le plus clair possible. Le commencement

de l'itinéraire est devant les yeux et au cours du

voyage on enroulera du bas afin que le terrain et la

carte semblent se déplacer dans le même sens. Ne pas

quitter trop longtemps l'itinéraire des yeux et

autant que possible s'efforcer de voir au loin les

points annoncés par la  lecture de la carte. Une simple lecture de dix

secondes toutes les cinq minutes évitera de se

perdre. Dés le départ, calculer le temps

qu'on a mis pour faire les dix premiers kilomètres.

On connaîtra ainsi la vitesse commerciale et on

saura jusqu'où le chargement d'essence peut

conduire. Si on passe dans les nuages, on connaîtra

l'endroit survolé en multipliant la fraction d'heure

passée sans voir la terre par la vitesse et on

guettera le premier jalon à rencontrer.

lecture de la carte. Une simple lecture de dix

secondes toutes les cinq minutes évitera de se

perdre. Dés le départ, calculer le temps

qu'on a mis pour faire les dix premiers kilomètres.

On connaîtra ainsi la vitesse commerciale et on

saura jusqu'où le chargement d'essence peut

conduire. Si on passe dans les nuages, on connaîtra

l'endroit survolé en multipliant la fraction d'heure

passée sans voir la terre par la vitesse et on

guettera le premier jalon à rencontrer.

Orientation.

- Il existe plusieurs moyens scientifiques et

pratiques pour s'orienter. D'abord la boussole dont

nous donnons une étude plus loin; ensuite le soleil,

qui par observation directe indique une direction

qui varie avec l'heure.

A 6 heures, le soleil est à l'est;

A 9 - - - au sud-est;

A 12 - - - au sud;

A 15 - - - au sud-ouest:

A 18 - - - à l'ouest.

On

peut déterminer la direction nord-sud avec sa montre

en divisant, au moment de l'expérience, le nombre

d'heures écoulées depuis minuit par 2. On met le

numéro du cadran correspondant à ce nombre dans la

direction actuelle du soleil en tenant la montre

l'anneau vers soi. La ligne six heures-douze heures

est la ligne nord-sud.

La nuit, l'étoile polaire donnera des indications

très exactes quant au nord. Il est néanmoins parfois

difficile  de la découvrir dans le ciel, les constellations qui

l'entourent changeant de place selon l'heure de la

nuit et les mois. Cependant, on se repèrera sur la

Grande Ourse, Persée et Pégase pour découvrir la

Petite Ourse: la dernière étoile du Timon est

l'étoile polaire dont l'emplacement demeure à peu

près invariable. On se met le dos aux constellations

du Sud, dont la plus remarquable est Orion,

reconnaissable à ses trois étoiles en ligne

droite.

de la découvrir dans le ciel, les constellations qui

l'entourent changeant de place selon l'heure de la

nuit et les mois. Cependant, on se repèrera sur la

Grande Ourse, Persée et Pégase pour découvrir la

Petite Ourse: la dernière étoile du Timon est

l'étoile polaire dont l'emplacement demeure à peu

près invariable. On se met le dos aux constellations

du Sud, dont la plus remarquable est Orion,

reconnaissable à ses trois étoiles en ligne

droite.

la lune va de l'est à l'ouest et, par son

orientation, permet de se situer sans

boussole:

Premier quartier. - A 18 heures, elle est au sud;

- A 0 heure, elle est à l'ouest;

Pleine lune........... - A 18 heures, elle est à l'est;

- A 0 heure, elle est au sud;

- A 6 heurs, elle est à l'ouest;

Dernier quartier. - A 0 heure, elle est à l'est;

- A 6 heures, elle est au sud.

§

2. Utilisation de la boussole. retour

plan

Fixation

de la boussole.

- La boussole doit être installée loin de toute

partie métallique, surtout de manettes ou de leviers

qui, par leur  mobilité même, changent à chaque manoeuvre la valeur

occasionnée par l'attraction du fer: la ligne de foi

sera bien parallèle à l'axe.

mobilité même, changent à chaque manoeuvre la valeur

occasionnée par l'attraction du fer: la ligne de foi

sera bien parallèle à l'axe.

On la monte sur un bâti à la cardan où elle

peut, quelles que soient les oscillations de

l'appareil, garder toujours une position horizontale

dans l'espace.

Comme on ne peut l'éloigner suffisamment de toute

pièce métallique, il faudra toujours compenser la

boussole et établir les variations d'angle que

produit le voisinage de ces pièces. Pour cela, on se

repère sur les directions nord-sud, est-ouest

tracées sur le sol et on note la quantité dont

s'écarte l'aiguille rouge de la rose, à droite ou à

gauche de ces directions, lorsqu'on met l'appareil

le nez tourné successivement vers les quatre points

cardinaux.

On ramène l'aiguille au plus près vers la bonne

direction au moyen de petites vis aimantées placées

sur le socle. Puis on fait tourner l'appareil de 20

en 20° en dressant un tableau des erreurs qui ne

doivent pas être supérieures à 8° et on tiendra

compte de ces erreurs lors de la marche: on sait,

par exemple, que lorsque l'on doit se diriger à 40°

à l'est du nord magnétique, l'aiguille doit être sur

42°, etc.

Emploi de la boussole.

- Ex: On a lu sur la carte qu'on doit

se diriger à nord 50°. On dirige l'axe de l'appareil

jusqu'à ce que la ligne de foi (placée parallèlement

à l'axe de l'avion) vienne se placer en face de la

division 50 inscrite sur la rose, division qui est à

50° à l'est du nord magnétique indiqué par

l'aiguille rouge.

Mais comme ce n'est pas par rapport au nord

magnétique que nous voulons nous orienter, mais bien

par rapport au nord géographie qui est 13° à gauche

du premier, on déplacera le curseur sur le pourtour

de la boussole en le déportant de 13° à gauche

de la ligne de foi et on orientera l'avion de

manière que le nord 50° de la rose vienne coïncider

avec l'axe du curseur.

Dérive.

- Cependant le vent n'est jamais nul: il ne

change rien à la marche quand il est dans l'axe de

l'appareil, mais il tend à déplacer l'avion

parallèlement à lui-même quand il souffle de côté,

l'angle de la boussole restant pourtant invariable.

On compense cette dérive par une avance

latérale obtenue en mettant le cap sur un

angle différent de celui déterminé à l'avance sur la

carte.

L'angle de l'axe de l'avion avec le nord n'est

donc plus l'angle de marche, mais un angle plus

grand ou plus petit.

Angle de route.

- Pour trouver l'angle de route, le pilote prend

sur son trajet deux points très visibles placés sur

la route qu'il doit suivre. Il regarde à quelle

graduation de la rose s'arrête le trait rouge de la

cuvette. S'il est dévié par un vent venant de

gauche, il voit le premier repère s'écarter vers la

gauche. Il met alors le cap du côté d'où vient le

vent jusqu'à ce qu'il se déplace de travers suivant

l'axe des points qu'il a choisis.

Si le vent venait de droite, le point s'éloigne

vers la droite et on change de cap.

Nous ne conseillons pas de prendre des repères en

dehors de la ligne choisie. par la position

inclinée qu'il a sur sa trajectoire, le pilote verra

le repère d'abord d'un côté de son appareil puis de

l'autre, alors que, suivant la carte il doit l'avoir

du même côté. En l'absence de points remarquables sur

la direction, s'astreindre à passer entre deux

points saillants.

Le vent pouvant changer d'intensité et de direction

au cours du vol, vérifier de temps à autre l'angle

de route, en prenant deux repères en

alignement.

On peut, sans points de repère, corriger très

approximativement sa dérive en poussant le curseur plus

à gauche si on dérive vers la gauche ou

plus à droite si on dérive plus à droite. Comme

on gouverne sur la coïncidence de ce curseur avec la

division désirée de la rose, en poussant plus à

gauche le curseur, l'axe de l'avion est plus porté

sur la droite, c'est à dire s'oriente du côté d'où

vient le vent.

V- FORMALITES ADMINISTRATIVES. TOP

§

1- Financièrement. retour

plan

Achats

(bons et facture). Réparations.

- L'aviateur militaire achète sur place, au

moyen de bons détachés d'un carnet à souche

spécial pour raids. Le bon est remis au fournisseur

en échange de la marchandise et de la facture que le

pilote remettra au bureau de l'officier

d'administration après l'avoir vérifié et visé pour

acceptation.

Si un fournisseur exigeait le paiement immédiat de

sa fourniture, le pilote le règlerait sans

discuter et se ferait remettre une facture

acquittée qui lui serait remboursée au centre.

Quand le pilote doit avoir recours à la

main-d'oeuvre civile pour une réparation ou tout

autre cause (garde, transport), le règlement de la

dépense s'effectue de la même façon que pour les

achats, c'est à dire au moyen de bons; ce n'est

qu'au cas d'impossibilité que le paiement se fait

directement et contre une facture

acquittée.

Frais d'atterrissage. Pourboires. Dégâts.

Procès-verbal. Paiement.

- Il en est de même pour toutes les dépenses de

matériel dont l'aviateur peut avoir besoin, à

l'exception des indemnités pour dégâts, des salaires

et menues dépenses qui lui sont remboursés sur note

de frais d'atterrissage rédigée au retour au

centre.

Dans le cas où l'avion fait des dégâts à des

propriétés privées (Circ. 22 nov. 1911) lors d'une

manoeuvre ou d'un atterrissage, l'auteur des dégâts

est autorisé à les régler séance tenante toutes les

fois que leur montant ne dépasse pas 20

francs.

Le pilote fera alors émarger les parties prenantes

sur un état de paiement spécial qu'il devra remettre

ou faire  parvenir à son chef de centre.

parvenir à son chef de centre.

Quand le montant du dégât est supérieure à 20

francs, l'auteur délivre aux propriétaires

intéressés un certificat descriptif sur lequel il

devra noter, de façon aussi précise que possible,

les dégâts commis. Le pilote devra s'efforcer

d'établir cet état avec le concours de l'autorité

locale qui devra le certifier.

L'auteur des dommages devra donc toujours se

renseigner au sujet des propriétaires lésés, de

façon à leur envoyer les certificats descriptifs

sans retard. Il devra également adresser à son chef

de centre un rapport descriptif reproduisant les

indications de certificat.

Ci-dessous, à titre de renseignements, le taux

maximum des indemnités accordées suivant les

cultures.

forcés ou dans les cas très urgents: demande de

matériel par exemple. Dans ce cas, spécifier très

exactement la pièce de rechange à apporter et

notifier si on a des pièces sous la main.

forcés ou dans les cas très urgents: demande de

matériel par exemple. Dans ce cas, spécifier très

exactement la pièce de rechange à apporter et

notifier si on a des pièces sous la main.